- 【登場人物】

- 水野 葵(みずの あおい): 20代後半の介護福祉士。仕事に誠実に向き合うが、時に無力感も感じる日々。千代の言葉に心を動かされ、忘れかけていた何かを探し始める。

- 小川 千代(おがわ ちよ): 80代後半の女性。認知症により多くを忘れてしまったが、「百年桜」への想いだけは強く持ち続けている。その記憶の奥には、秘められた大切な過去が眠っている。

- 【この物語の魅力】

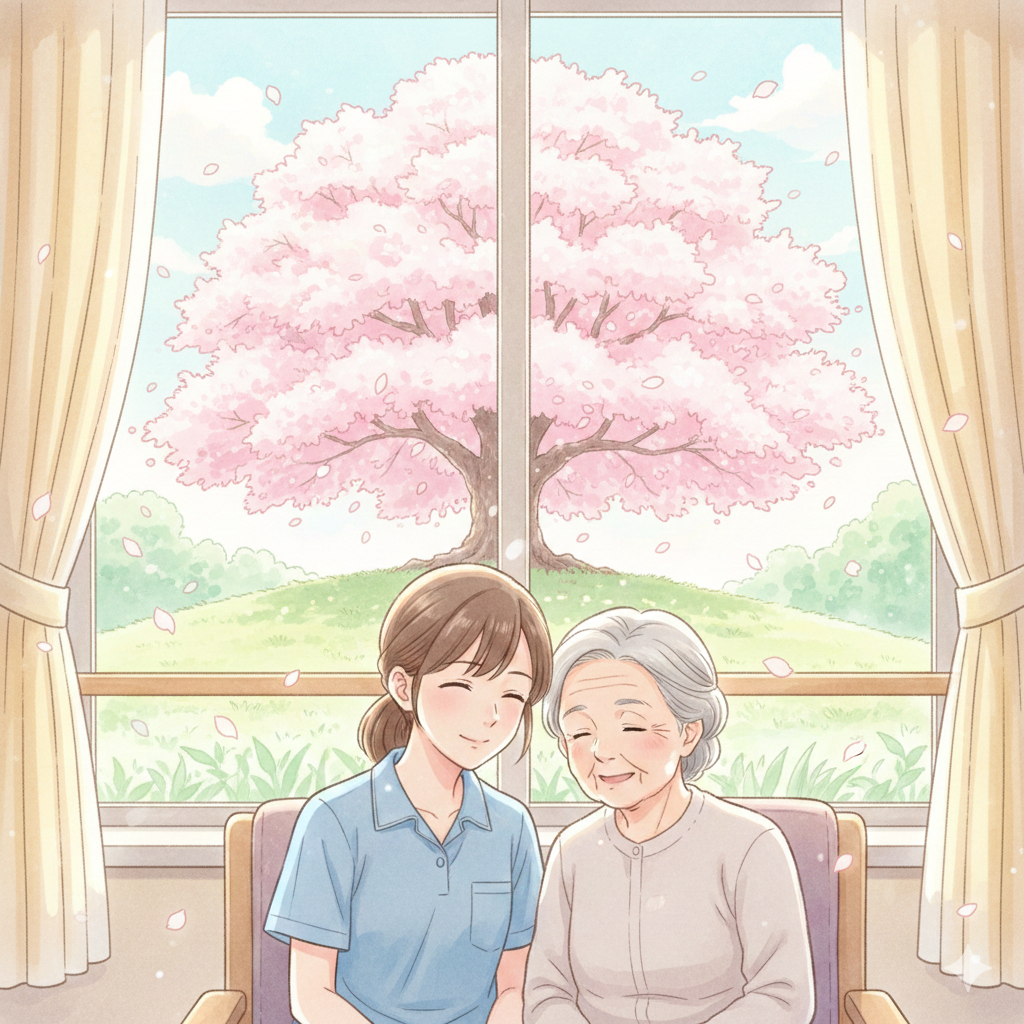

- 心温まる交流: 介護の現場を舞台に、世代の違う二人の女性の間に生まれる、静かで温かな心の繋がりを描きます。

- ノスタルジックな風景: 日常的な施設の風景と、埼玉の自然豊かな山里に咲く百年桜の幻想的な美しさの対比が、物語に奥行きを与えます。

- ほんのり不思議な体験: 記憶の追体験というマジックリアリズム的要素が、単なるファンタジーではなく、登場人物たちの感情的な繋がりを深く、感動的に描き出します。

- 記憶と時間への問いかけ: 失われていく記憶の中で、人が本当に大切にするものは何か。時間とは何か。優しく問いかけます。

- 読後、あなたの心にも、春の陽だまりのような温かさと、どこか懐かしい気持ちが残るはず。 葵と共に、百年桜が見守ってきた、時を超えた記憶の旅へ出かけませんか?

序章:陽だまりの繰り返す日々

春の柔らかな日差しが、介護老人保健施設「陽だまりの苑」のガラス窓を透過し、談話室の床に淡い模様を描いていた。埼玉県上尾市の郊外、周囲にはまだ畑や雑木林が残り、窓の外には植え込みのツツジがちらほらと咲き始めている。施設の名前通り、日当たりの良いこの場所は、穏やかで、時に停滞した空気が流れていた。

私、水野葵は、ここで介護福祉士として働いて四年目になる。二十代後半。学生時代の理想と、日々の現実とのギャップに、時折、言いようのない無力感を覚えることもあった。それでも、利用者さんたちのささやかな笑顔や、「ありがとう」の一言に支えられ、なんとかこの仕事を続けている。

「葵さん、千代さんがまた、桜の話をしてるわよ」

休憩室に戻ると、同僚の美咲さんが少し困ったような、それでいて優しい笑顔で言った。

「ああ、またですか…」

私は小さくため息をついた。担当している利用者の一人、小川千代さんは、八十代後半の女性だ。小柄で、白髪は綺麗にまとめられているけれど、その瞳はどこか遠くを見ていることが多い。認知症が進み、家族の名前や今日の 날付さえ曖昧になることが増えた。食事や排泄の介助も必要で、コミュニケーションは日によって波がある。

それでも、千代さんが繰り返し、繰り返し口にする話があった。

「あの桜はねぇ、私が生まれる前から、ずうっと、そこに咲いてるんだよ。百年桜って、みんな呼んでた…」

その声は、普段のぼんやりとした様子とは違い、不思議なほどはっきりとしていて、どこか懐かしむような響きを帯びている。

「春になるとね、空が隠れるくらい、まあ、見事に咲くんだ。薄紅色でね、風が吹くと、雪みたいに花びらが舞って…綺麗だったぁ…」

話す千代さんの目には、一瞬、少女のような輝きが宿る。けれど、その輝きはすぐに揺らぎ、また現実の靄の中に溶けていく。

「桜…? ああ、そう、桜ねぇ…どこだったかのう…」

他の職員は、それを認知症による常同行動のひとつ、あるいは過去への執着と捉えていた。無理もない。千代さんの話は断片的で、場所も時期も、登場人物も、話すたびに少しずつ変わるのだ。故郷の話だということはわかるが、その故郷が具体的にどこなのか、施設の記録にも詳しい記述はなかった。娘さんがたまに面会に来るが、仕事が忙しいらしく、千代さんの昔の話を詳しく聞く機会はなかなかない。

「百年桜、ですか」

ある日の午後、お茶の時間に、私は思い切って尋ねてみた。千代さんは、湯呑みをゆっくりと口に運びながら、窓の外に視線を向けている。

「ああ…百年桜…」千代さんは呟き、ふっと息を吐いた。「あそこに行けばね、みんなに会える気がするんだよ…父さんや母さん、それから…あの子にも…」

「あの子?」

「……さあ、誰だったかねぇ…」

千代さんは首を傾げ、また曖昧な表情に戻ってしまった。

私は、千代さんの言葉が妙に心に引っかかっていた。認知症の人が見せる言動の中には、時に、その人の核となるような、大切な記憶や感情が隠されていることがある。それは、教科書で学んだ知識だけでは推し量れない、深い何かだ。

千代さんの「百年桜」は、ただの昔話なのだろうか。それとも、彼女の心の奥底に根差した、何か特別な意味を持つ存在なのだろうか。

施設の日常は、穏やかに、しかし確実に過ぎていく。利用者の体調の変化、日々のケア、記録の作成。忙しさに紛れて、千代さんの桜の話も、日常の一部として受け流してしまいそうになる。

だが、春が深まり、ニュースで各地の桜の開花情報が報じられるようになると、千代さんの桜への言及はさらに頻繁になった。

「今年も咲いてるかねぇ、あの桜…」

「風がね、花の匂いを運んでくるんだよ…甘くて、少しだけ、土の匂いが混じって…」

その言葉は、まるで今、目の前でその光景を見ているかのようだ。鮮明すぎる記憶。現実と過去が混濁している千代さんの中で、なぜ桜の記憶だけが、これほどまでに色褪せないのだろうか。

「葵さん、ちょっと疲れてるんじゃない? 無理しないでね」

ユニットリーダーの田中さんが、心配そうに声をかけてくれた。確かに、最近少し寝不足気味かもしれない。千代さんのことだけでなく、他の利用者さんのケアや、日々の業務に追われ、心身ともに消耗している自覚はあった。

来週、三日間の連休が取れることになっていた。特に予定はない。家でゆっくり休むつもりだった。

その夜、アパートの部屋で、ぼんやりとテレビを見ていると、ふと、千代さんの言葉が蘇ってきた。

『あそこに行けばね、みんなに会える気がするんだよ…』

百年桜。

もし、本当にそんな桜があるとしたら、見てみたい。千代さんが繰り返し語る、その風景を。

衝動的な思いつきだったのかもしれない。あるいは、日々の介護業務の中で 쌓まりつつあった、何かを変えたいという気持ちの表れだったのかもしれない。

私はパソコンを開き、検索エンジンに「百年桜 埼玉」と打ち込んでみた。いくつかの有名な桜の名所がヒットしたが、樹齢百年を超える桜は、県内にも点在しているようだった。しかし、千代さんの話に出てくるような、特定の名前を持つ「百年桜」は見当たらない。

もっと手がかりはないだろうか。千代さんの故郷はどこなのだろう。施設の記録をもう一度確認してみようか。いや、個人情報だから勝手に見るわけにはいかない。娘さんに聞いてみる? でも、どう切り出せばいいだろう。

考えあぐねているうちに、眠気が襲ってきた。ベッドに入り、目を閉じる。瞼の裏に、満開の桜のイメージが浮かんだ。それは、見たこともないはずなのに、なぜか懐かしいような、不思議な光景だった。

第一章:記憶の糸を手繰り寄せて

連休初日の朝。私は少しだけ早起きして、上尾駅へと向かった。空は薄曇りだが、空気はひんやりとして気持ちがいい。駅前のケヤキ並木も、柔らかな緑の葉をつけ始めていた。

結局、千代さんの故郷の手がかりは掴めないままだった。それでも、私は行くことに決めた。具体的な目的地はない。ただ、千代さんが見ていたであろう風景の、その一片でも感じ取ることができれば、と思ったのだ。

高崎線の下り電車に乗り込む。窓の外を流れていくのは、見慣れた埼玉の風景だ。住宅地が途切れ、田畑が広がる。遠くには、秩父の山々の稜線がうっすらと見えていた。

熊谷駅で秩父鉄道に乗り換えようか、それとも八高線で西へ向かおうか。千代さんの話に出てくる風景の断片――山、川、古い家並み――を思い浮かべながら、地図アプリを眺める。

「山があってね、小さな川が流れてるんだよ。せせらぎの音が、いつも聞こえてた…」

「古いお寺があってね、その裏手に、大きな桜の木があったんだ…」

断片的な言葉を繋ぎ合わせる。山があり、川があり、古い寺がある場所。秩父方面か、それとも比企丘陵の方だろうか。

ふと、以前読んだ地域の情報誌の記事を思い出した。比企郡ときがわ町。都幾川の清流が流れ、周囲を山々に囲まれた、自然豊かな町。古いお寺や神社も点在しているという。特に根拠はない。ただ、なんとなく、千代さんの話の雰囲気と重なる気がした。

私は八高線に乗り換え、小川町駅を目指すことにした。八高線のディーゼルカーは、どこか懐かしい響きを立てながら、ゆっくりと田園風景の中を進んでいく。車窓からは、のどかな里山の景色が広がっていた。

小川町駅でバスに乗り換える。バスは、細い山道を縫うように走っていく。車内には、地元のお年寄りらしい人たちが数人乗っているだけだ。バスの窓から見えるのは、緑濃い山々、点在する古い民家、そして、時折姿を見せる都幾川のきらめき。千代さんが語っていた風景に、少しずつ近づいているような気がした。

「慈光寺入口」というバス停で降りる。バス停の周りには、数軒の民家と、小さな商店があるだけだ。空気は澄みきっていて、鳥の声と、遠くから聞こえる川のせせらぎだけが耳に届く。

ここから慈光寺までは、少し歩くらしい。案内板に従って、坂道を登り始める。道端には、タンポポやスミレといった野の花が咲いていた。

(本当に、こんな場所に百年桜なんてあるんだろうか…)

期待と、少しの不安が入り混じる。もし、何も見つけられなかったら? 千代さんの話は、やはり認知症による混乱の産物だったのだろうか。

坂道を登りきると、視界が開けた。目の前に、古びた山門が現れる。天台宗慈光寺。坂東三十三観音霊場の九番札所としても知られる古刹だ。境内は静まり返り、歴史の重みを感じさせる厳かな雰囲気に満ちている。

私は本堂に手を合わせ、境内をゆっくりと歩いてみた。大きな杉の木々が天に向かって伸び、苔むした石仏がひっそりと佇んでいる。しかし、千代さんが話していたような、ひときわ大きな桜の木は見当たらない。

(やっぱり、ここじゃなかったのかな…)

少し落胆しながら、山門を出て、来た道とは別の、細い脇道へと歩を進めてみた。道はさらに山の方へと続いている。道の両側には、古い石垣や、手入れされた茶畑が見えた。

五分ほど歩いただろうか。道の先に、小さな集落が見えてきた。茅葺き屋根の家も残っており、まるで時間が止まったかのような、懐かしい風景が広がっている。

そして、その集落の外れ、小高い丘の上に、それはあった。

息をのむほど、見事な一本桜だった。

遠目にもわかる、その圧倒的な存在感。太い幹は、まるで大地の底から湧き上がるような力強さで天に向かって伸び、無数の枝が、空を覆うように広がっている。そして、その枝々を埋め尽くすように、満開の花が咲き誇っていた。

千代さんが言っていた通りの、淡い、淡い紅色の花だ。陽の光を受けて、花びら一枚一枚が、絹のように繊細に輝いている。

「百年桜…」

思わず、声が漏れた。千代さんの言葉は、真実だったのだ。樹齢百年どころか、もっと永い時を、この場所で生きてきたのだろう。その風格が、全身から滲み出ている。

私は、吸い寄せられるように、丘の上へと続く細い道を登っていった。桜の木の根元には、小さな祠が祀られている。地元の人々が、この桜を大切に守ってきたことがうかがえた。

桜の下に立つと、甘い香りがふわりと鼻をかすめた。千代さんが言っていた、「甘くて、少しだけ、土の匂いが混じった」香りだ。見上げると、空は無数の花びらに覆われ、まるで桜色の天蓋の下にいるようだ。

風が吹いた。

ざわざわ、と枝が揺れ、一斉に花びらが舞い散る。それは、千代さんが「雪みたい」と表現した通りの、幻想的な光景だった。ひらひらと舞い落ちる花びらが、私の髪や肩に、そっと触れていく。

私は、桜の太い幹に、そっと手を触れてみた。ごつごつとした、硬い樹皮。けれど、その奥には、温かい生命の脈動が感じられるような気がした。何十年、何百年もの間、この場所で、数えきれないほどの春を迎え、人々の営みを見守ってきたのだろう。

ここに立つと、時間がゆっくりと流れているように感じられた。日常の喧騒や、仕事の疲れが、すうっと遠のいていく。

私は、桜の根元に腰を下ろし、ただ、ぼんやりと花を見上げていた。

第二章:桜が見せる夢

どれくらいの時間、そうしていただろうか。春の陽気と、歩き疲れたせいか、心地よい眠気が襲ってきた。桜の香りに包まれながら、私はいつの間にか、うとうとと微睡んでいた。

夢を見ていた。

でも、それはいつもの夢とは少し違っていた。

目の前に広がるのは、今いる場所と同じ、満開の百年桜の下だ。けれど、見える風景は、どこか昔の時代のようだった。着ている服が違う。髪型が違う。周りの家々の様子も、少し古風に見える。

そして、私は「私」ではなかった。

若い女性の視点になっていた。年は、たぶん二十歳くらいだろうか。少し緊張した面持ちで、桜の木の下に立っている。手には、小さな風呂敷包みを抱えている。

(あの方が、もうすぐ来る…)

心臓が、どきどきと高鳴っているのがわかる。待ち合わせをしているのだ。相手は、想いを寄せている男性らしい。

やがて、坂道を登ってくる足音が聞こえた。絣の着物に、学生帽をかぶった青年が、少し息を切らせながらやってくる。

「待たせたね、千代さん」

青年は、優しい笑顔で言った。

千代さん…?

そうか、これは、千代さんの記憶なのだ。若い頃の、千代さんの体験を、私は今、追体験しているのだ。

「ううん、私も今来たとこ」

「千代さん」は、はにかみながら答える。その声は、私が知っている千代さんの声よりも、ずっと若々しく、張りがある。

「すごいね、今年も見事に咲いた」青年は桜を見上げ、感嘆の声をあげた。「この桜の下で話すと、なんだか、特別な気持ちになるな」

「そうね…」千代さんも、青年と同じように桜を見上げる。その横顔には、喜びと、少しの不安が入り混じったような表情が浮かんでいる。

二人は、桜の下で、他愛のない話をした。村のこと、家族のこと、学校のこと。青年は、町の師範学校に通っていて、もうすぐ卒業して先生になるのだという。千代さんは、家業の農業を手伝いながら、時折、町へ出て裁縫を習っているらしい。

話しているうちに、千代さんの表情から、少しずつ緊張が解けていくのがわかる。青年の誠実で、真面目な人柄に、心を許しているのだろう。

「千代さん」青年は、意を決したように、まっすぐに千代さんを見つめた。「卒業したら、俺…」

その時、強い風が吹いた。

桜の花びらが、まるで吹雪のように激しく舞い散り、二人の姿を包み込む。青年の言葉は、風の音と花びらの乱舞にかき消されて、はっきりと聞き取れなかった。

「まあ!」

千代さんは、思わず袖で顔を覆う。風が止み、花びらの雪が少し収まった時、青年の顔は、すぐ目の前にあった。

「千代さん、俺は…君のことが…」

真剣な眼差し。その瞳に吸い込まれそうになる。千代さんの頬が、桜の花びらよりも濃い紅色に染まっていく。

どきどき、どきどき…

千代さんの鼓動が、まるで自分のことのように、強く、早く、胸に響いてくる。

そして…

そこで、ふっと意識が覚醒した。

私は、百年桜の根元に座ったまま、眠ってしまっていたようだ。頬に、ひらりと舞い落ちた花びらが触れていた。

「……夢?」

でも、ただの夢とは思えなかった。あの感覚。若い千代さんの、高鳴る鼓動、恥じらい、喜び、そして切なさ。それらが、あまりにも生々しく、自分の感情であるかのように感じられたのだ。

あの青年は、誰だったのだろう。千代さんの初恋の人? それとも、後に夫となる人だったのだろうか。千代さんが時折、「あの子」と口にするのは、この青年のことなのだろうか。

夢の中の光景が、瞼の裏に焼き付いている。桜吹雪の中の二人。青年の真剣な眼差し。千代さんの紅潮した頬。

私はもう一度、桜の木を見上げた。淡い紅色の花びらが、静かに、ひらひらと舞い続けている。この桜は、あの日の二人を、確かに見ていたのだ。そして、その記憶を、何十年もの間、ずっと抱き続けてきたのかもしれない。

まるで、桜の木が、私に何かを伝えようとしたかのように感じられた。時間を超えて、人の想いを繋ぐ、不思議な力が、この場所にはあるのかもしれない。

空を見上げると、いつの間にか、薄曇りだった空が晴れ、青空が広がっていた。陽の光を浴びて、桜の花は一層輝きを増している。

私はゆっくりと立ち上がり、もう一度、桜の木に向かって深く頭を下げた。

「ありがとう」

何に対しての感謝なのか、自分でもよくわからなかった。ただ、この場所に来て、この桜に出会えて、そして、あの不思議な夢を見られたことに、心からの感謝の気持ちが湧き上がってきたのだ。

名残惜しい気持ちを振り切るように、私は丘を降り始めた。来た時よりも、足取りは少し軽くなっていた。心の中に、温かくて、少し不思議な感覚が残っている。

バス停に向かう帰り道、都幾川のほとりを歩いた。川面はきらきらと輝き、せせらぎの音が心地よく響く。千代さんが聞いていた音も、きっとこんな音だったのだろう。

バスに乗り、小川町駅へ。そして、八高線、高崎線を乗り継いで、上尾へと戻る。車窓からの風景は、行きと同じはずなのに、どこか違って見えた。いつもの日常の風景の中に、あの百年桜の風景が重なって見えるような気がした。

第三章:時を超えた微笑み

施設に戻ると、夕食前の慌ただしい時間が流れていた。

「葵さん、おかえりなさい。リフレッシュできた?」

美咲さんが笑顔で迎えてくれた。

「ええ、まあ…」

私は曖昧に答えながら、ユニフォームに着替える。あの桜の下での体験を、どう話せばいいのか、まだ整理がついていなかった。ただの夢、で片付けてしまうこともできる。でも、それでは、あの温かい感覚が、嘘になってしまうような気がした。

夕食の介助を終え、少し落ち着いた時間になった。千代さんは、いつものように窓際の椅子に座り、ぼんやりと外を眺めている。今日は比較的穏やかな様子だった。

私は、千代さんの隣にそっと腰を下ろした。

「千代さん」

声をかけると、千代さんはゆっくりとこちらを向いた。その瞳は、やはりどこか遠くを見ているようだ。

「今日、お休みをいただいて、ちょっと出かけてきたんです」

私は、言葉を選びながら話し始めた。

「ときがわ町というところに、行ってみました。山があって、綺麗な川が流れていて…」

千代さんの表情に、変化はない。ただ、私の言葉を、聞いているのかいないのか、静かに聞いているようだった。

「そこに、とても大きな桜の木がありました。百年桜って、呼ばれているような…」

その言葉を口にした瞬間、千代さんの瞳が、ほんの少しだけ、揺れたような気がした。

「本当に見事な桜でした。淡い紅色の花が、空いっぱいに咲いていて…風が吹くと、花びらが雪みたいに舞って…」

私は、見たままの光景を、できるだけ丁寧に描写した。あの桜の下で感じた、甘い香り、土の匂い、風の音。

「桜の木の下にいたら、なんだか、昔の風景が見えたような気がしたんです」

私は、少し躊躇いながら、夢の話をした。若い女性が、桜の下で、絣の着物を着た青年と待ち合わせをしている情景。桜吹雪の中での、二人の様子。

千代さんは、黙って私の話を聞いていた。表情は変わらない。やはり、私の言葉は届いていないのだろうか。そう思い始めた時だった。

千代さんが、ふっと、息を吐いた。そして、ゆっくりと、本当にゆっくりと、口元に微かな笑みを浮かべたのだ。

それは、私が今まで見たことのないような、穏やかで、慈しみに満ちた微笑みだった。認知症の靄が、一瞬、晴れたかのような、澄んだ表情。

そして、千代さんは、呟いた。

「……そうかい」

とても静かな、けれど、はっきりとした声だった。

「あの子も……見ていたのねぇ……」

その言葉は、私の胸の奥深くに、すとん、と落ちてきた。

あの子。

それは、夢の中で見た、あの青年のことだろうか。それとも、若い頃の千代さん自身のことだろうか。あるいは、あの桜の木のことなのだろうか。

確かなことはわからない。けれど、千代さんの言葉と、その微笑みは、私の心に温かい光を灯してくれた。

私の体験は、ただの夢ではなかったのかもしれない。あの百年桜は、本当に、時間を超えて、人の記憶や想いを繋ぐ力を持っているのかもしれない。千代さんの心の奥底にある、大切な記憶のかけらを、私に見せてくれたのかもしれない。

科学では説明できない。論理的に考えれば、ありえないことだ。

でも、それでいい、と思った。

介護の仕事は、時に、科学や論理だけでは割り切れない、人の心の深淵に触れることがある。認知症という、記憶が失われていく病の中で、それでもなお輝きを失わない、大切な想いがあること。それを、この仕事を通して、私は学んできた。

千代さんの微笑みは、すぐにまた、いつもの穏やかな、けれど少しぼんやりとした表情に戻っていった。けれど、私の心の中には、確かな温かさが残っていた。

あの日以来、千代さんが「百年桜」の話をする頻度は、少し減ったような気がする。けれど、時折、窓の外を眺めながら、ふっと、あの時のような穏やかな微笑みを浮かべることがある。そんな時、私は、千代さんの心の中にも、あの満開の桜の風景が広がっているのではないか、と思うのだ。

<h3>終章:桜守の心</h3>

季節は巡り、夏が過ぎ、秋が深まっていく。上尾丸山公園の木々も色づき始め、「陽だまりの苑」の窓から見える景色も、日々変化していった。

私の仕事は、相変わらず忙しい。日々のケア、記録、会議。無力感を覚える日がないわけではない。

けれど、あの春の日、ときがわ町で見た百年桜と、千代さんの微笑みが、私の心の中に、小さな、しかし確かな支えとなって存在していた。

介護という仕事は、誰かの人生の終盤に寄り添う仕事だ。それは、失われていくものを目の当たりにする、切ない仕事でもある。記憶が薄れ、身体が思うように動かなくなり、かつての自分を失っていく。その過程を、すぐそばで見守るのは、決して楽なことではない。

しかし、同時に、この仕事は、人が生きてきた証、その人の中に刻まれた、かけがえのない想いに触れることができる仕事でもあるのだと、私は改めて感じていた。

千代さんの百年桜への想いは、彼女が生きてきた証そのものだった。認知症という病が、その記憶の輪郭を曖昧にしても、核となる大切な感情は、決して消えることはなかった。そして、あの桜は、その想いを静かに受け止め、世代を超えて、私のような見ず知らずの者にさえ、その温かさを伝えてくれた。

それは、まるで奇跡のような、ささやかな魔法。マジックリアリズムなんて言葉があるけれど、人の心と記憶が織りなす繋がりは、時に、そんな不思議な現象を引き起こすのかもしれない。

私は、千代さんの手をそっと握った。少し冷たいけれど、柔らかい手。この手で、彼女は土を耕し、布を縫い、そして、愛する人の手を握ったのだろう。

「千代さん、また春になったら、桜を見に行きましょうか」

私がそう言うと、千代さんは、ゆっくりとこちらを向き、また、あの時のような、穏やかな微笑みを浮かべた。言葉はなかったけれど、その瞳の奥に、淡い桜色が揺らめいたような気がした。

百年桜は、きっと来年も、再来年も、その場所に咲き続けるだろう。そして、多くの人々の想いを見守り、記憶を繋いでいく。それは、過去から未来へと続く、生命の営みそのものだ。

私もまた、この場所で、ささやかな「桜守」のような役割を果たしていきたい。利用者さん一人ひとりの心の中にある、大切な記憶という名の花を、枯らさないように。その人らしい人生の最期を、温かく見守れるように。

窓の外では、冷たい木枯らしが吹き始めていた。けれど、私の心の中には、あの春の日の、百年桜の下で感じた温かさが、確かに息づいていた。それは、この仕事を選んで良かったと、心から思える瞬間だった。百年桜が見る夢は、きっと、これからも誰かの心の中で、温かく咲き続けるのだろう。そして、私もまた、その夢の一部を、そっと見守っていくのだ。

コメント