第一章:氷川神社の参道と、受け継がれる歩み

2月の冷たい風が、大宮公園のケヤキの梢を鳴らしていた。 新人介護職員の悠斗は、公園のベンチで項垂れていた。入職して半年、理想と現実のギャップに心が折れかかっていた。薬の配分ミス、利用者からの拒絶。自分自身の無能さを、冬の風が冷たくあざ笑う。

「俺は、何のためにここにいるんだろう……」

そこへ、隣のベンチに一人の老人が座った。入居者の田中さん。かつて氷川神社の修繕も手掛けた、伝説の宮大工だ。認知症が進んでいるが、その眼差しには時折、鋭い光が宿る。

「にいちゃん、そんな顔してると、参道の神様に笑われるぞ」

田中さんは震える手で、真っ直ぐに伸びる氷川神社の参道を指差した。 「このケヤキを見てごらん。何百年もかけて根を張り、ただそこに立っている。嵐が来ても、枝を折られてもだ。俺たちが建てる家も同じだ。柱一本を完璧に仕上げるために、何年も乾燥させ、一ミリの狂いもなく削る。地味で誰にも気づかれないが、その『狂いのなさ』が家を、そして街を守るんだ」

田中さんは悠斗の震える手を取った。その手は、幾多の木を削ってきた節くれだった硬さがあった。 「あんたが今、利用者の手を引いて歩くその一歩一歩は、宮大工が打つ釘と同じだ。目立たないが、誰かの『人生』という尊い建物を支えている。誇りを持て。あんたは、この街の新しい柱なんだから」

悠斗の目に、熱いものがこみ上げた。氷川神社の朱色の鳥居が、夕陽に照らされて凛と輝いていた。

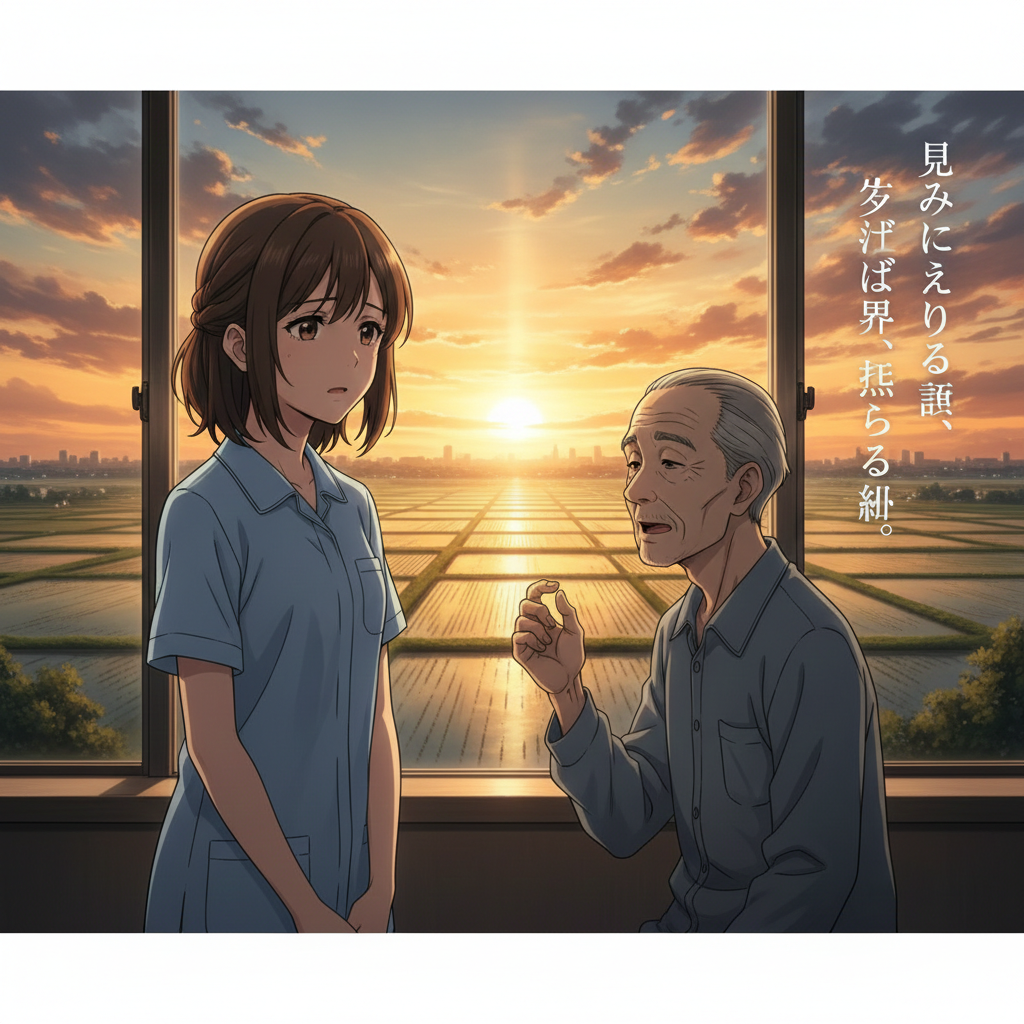

第二章:見沼田んぼの夕日と、消えゆく言葉

悠斗が田中さんの手を引いて施設に戻ると、食堂の窓際では中堅職員の美咲が、溜まった書類を前に溜息をついていた。 「効率、生産性……。介護は工場じゃないのに」

美咲は、かつて見沼田んぼを耕していた農家の鈴木さんの隣に腰を下ろした。鈴木さんは静かに窓の外、広大な見沼の跡地を見つめていた。

「鈴木さん、お疲れじゃないですか? 何かお飲みになりますか?」 美咲の問いに、鈴木さんは穏やかに微笑み、掠れた声で言った。

「……あがっといで」

「え? 二階に上がる、ということですか?」 美咲が首を傾げると、鈴木さんはゆっくりと首を振った。 「さいたまの古い言葉さ。『うちに寄っていきな』『一息つきな』っていう意味だよ。昔は農作業の合間に、見知らぬ人にもこう声をかけた。ここでは、手間をかけることが最大の礼儀だったんだ」

鈴木さんは、美咲の疲れ切った手の上に、自分のカサカサとした手を重ねた。 「あんたは、いつも俺たちのために走り回っている。でもね、美咲さん。あんたが俺の背中をさすってくれるその『余計な手間』こそが、俺たちには一番の薬なんだよ。効率では測れない温もりが、ここにはある」

美咲は、鈴木さんの言葉の中に、かつてこの土地で育まれてきた深い慈しみの心を感じた。効率化の波に消えかけていた自分の「やりがい」が、見沼の夕日に照らされて、黄金色の稲穂のように輝きを取り戻していく。

「鈴木さん。……お茶、淹れてきますね。ゆっくり、飲みましょう」

第三章:NACK5スタジアムの声援と、届かない想い

その夜、施設の夜勤を担当していたのは若手の健太だった。 近隣のNACK5スタジアムからは、地響きのような大歓声が聞こえてくる。健太はスマートフォンの画面を眺めていた。他業種で華やかに活躍する友人の投稿。高層ビル、シャンパングラス、成功の証。

「俺は、おむつを替えて、愚痴を聞いて……。俺の人生は、ここで停滞しているんじゃないか」

そんな健太の背中を叩いたのは、テレビでサッカー中継を観ていたハツさんだった。92歳になる彼女は、戦後の大宮の焼け跡で、必死に食堂を守り抜いた女性だ。

「にいちゃん、すごい声援だね。でもね、一番いい声ってのは、こういう場所じゃ聞こえないもんさ」

ハツさんは、健太の制服の袖を優しく掴んだ。 「私が焼け跡で握り飯を作っていた頃、何にもなかった。でも、飢えた子に一つ渡すと、その子は泣きながら笑った。その時の『ありがとう』っていう小さな声はね、このスタジアムの歓声よりも、ずっと深く胸に響いたよ」

ハツさんは、健太の目をじっと見つめた。 「あんたが今夜、誰にも知られずにシーツを替え、誰かの不安を鎮めている。それは、戦後の私たちが必死に繋いできた『希望』と同じさ。誰も見ていない場所で、誰かのために尽くす。それこそが、一番かっこいい生き方だと私は思うよ」

健太は、スタジアムの光を見つめた。あの光は確かに眩しい。けれど、目の前のハツさんの穏やかな寝顔を守るこの仕事には、もっと深く、確かな「光」が宿っている。

翌朝、夜勤明けの健太、早番の悠斗と美咲が、施設の玄関で顔を合わせた。 「おはようございます」 その声は、昨日までの迷いを含んでいなかった。

大宮の街には、氷川神社の森、見沼の風、そして人々の情熱が今も息づいている。 彼ら介護職の男女は、今日もまた、この街の歴史の一部として、誰かの人生を支えるために一歩を踏み出す。

コメント