- 登場人物紹介

- 佐藤 健一 (82):入居者。元航海士。認知症が進み、時折激しい混乱を見せるが、特定の「旋律」を聞くと穏やかになる。

- 高橋 陽菜 (24):新人介護職員。健一の「心のトゲ」の理由を知りたいと願っている。

- 小林 誠 (28):先輩介護士。冷静沈着。ある古い「楽譜」を個人的に探している。

- 千代:50年前、港町の合唱団でピアノを弾いていた女性。

- 鳴り止まない不協和音

佐藤健一さんは、夕暮れ時になるといつも、右手を指揮者のように振りながら、聞き取れない言葉で何かを叫ぶ。

「戻らなきゃならん……まだ、曲が終わっていないんだ」

介護の現場では「夕暮れ症候群」の一種として片付けられがちだが、陽菜には、彼が何か大切な「未完の約束」に縛られているように見えて仕方がなかった。 - 誠の秘密と、一枚の古い紙

ある日、陽菜は休憩室で誠が古い、黄ばんだ楽譜を見つめているのを見つける。

「誠さん、それ……?」

誠は少し躊躇してから口を開いた。「……これ、亡くなった祖母の遺品なんだ。戦後間もない頃、港町の合唱団で使われていた楽譜。祖母は最期まで、『あの方に譜面を返せなかった』って悔やんでたんだ。でも、相手のフルネームも分からなくて」

その楽譜の表紙には、潮風に晒されたような掠れた文字で、『佐藤』とだけ書かれていた。

- リンクする過去と現在

陽菜の脳裏に、健一がいつも口ずさむ断片的なフレーズが浮かぶ。

「誠さん、健一さんがいつも叫んでるの、歌詞じゃないかな? 『海、黄金、銀の船』って」

誠の顔色が変わった。「……それは、この楽譜の合唱曲の、最後の一節だ」

50年前、健一は航海に出る直前、千代が伴奏する合唱団で歌っていた。しかし、出航の汽笛が鳴り、曲の途中で彼は駆け出さなければならなかった。「帰ったら、続きを歌おう」――その言葉が、二人の最期の会話になった。健一は嵐で帰還が遅れ、千代は疎開で町を去り、物語は途絶えた。

- 奇跡のアンコール

陽菜と誠は、施設長を説得し、秋のボランティア演奏会でその曲を再現することにした。

当日、ロビーにはボランティアのピアニストが奏でる、あの懐かしい旋律が流れる。

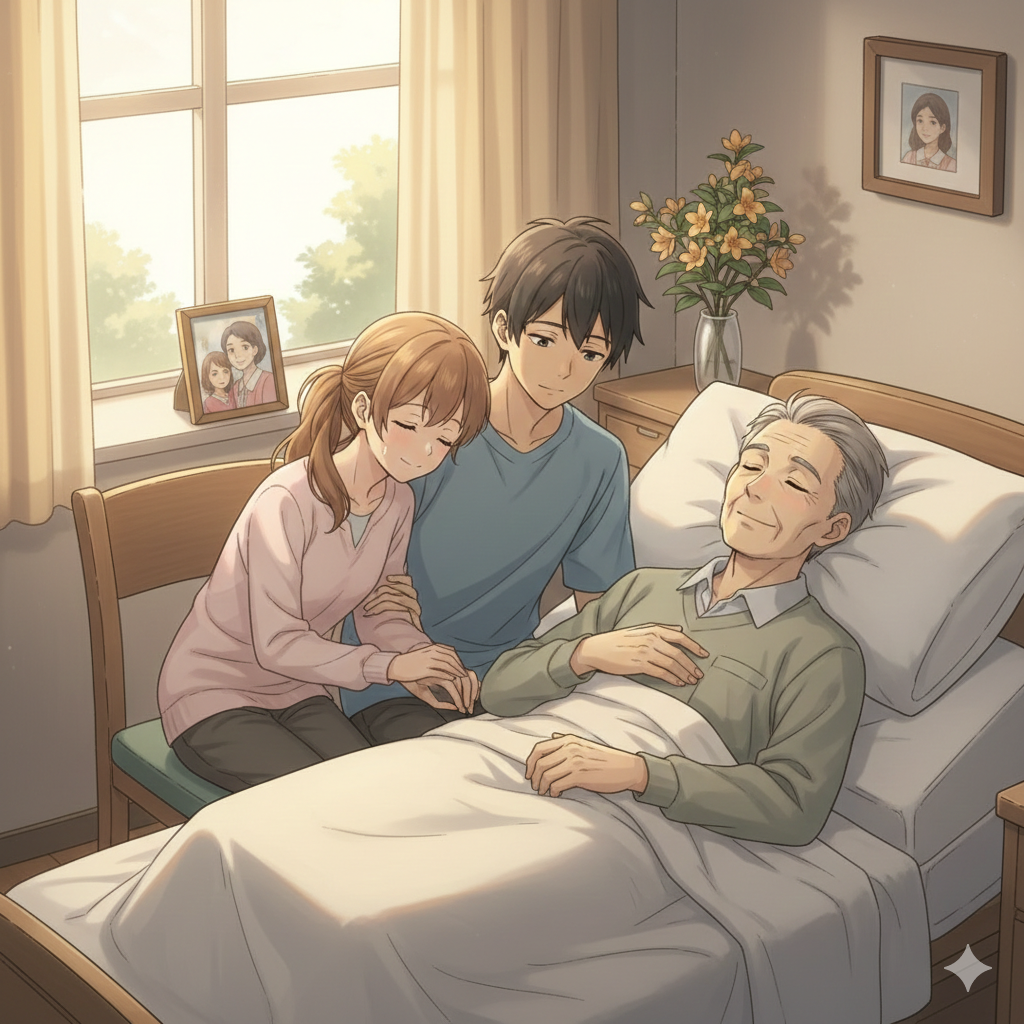

車椅子の健一の体が、微かに震える。誠が隣に立ち、健一の手を握って囁いた。

「佐藤さん。50年、お待たせしました。続きを歌いましょう」

誠のリードで、健一が掠れた声で歌い始めた。陽菜も隣で声を合わせる。

曲がクライマックスを迎え、50年前に途切れた「最後の一節」に差し掛かった時。

会場の隅で、車椅子に座った一人の女性――誠が密かに招待していた、別の施設の入居者――が、震える声でその旋律に和した。

それは、誠が執念で探し出した、千代の親友の妹。千代本人は既に亡くなっていたが、彼女は千代から「もし佐藤さんに会えたら、これを渡して」と預かっていた古い「合唱団の会員名簿」を持っていた。

そこには、千代の筆跡でこう記されていた。

『あなたの歌声は、私の心の中で今も続いています。アンコールは、いつか天国で。』

- ハッピーエンドのその先

健一の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。その表情には、もう混乱の色はない。

「……ああ、やっと終わった。いい曲だったなあ」

健一は満足げに深く椅子に沈み込み、陽菜に微笑んだ。

その夜、庭の金木犀の下で。

「誠さん、私……」

「分かってる。俺たちも、毎日を大切にしような。健一さんたちが教えてくれたみたいに」

誠は陽菜の手を握り、二人は星空を見上げた。

50年の時を経て繋がった音色は、若い二人の未来を照らす、希望のメロディへと変わっていた。

コメント